常说清明时节雨纷纷,今年的天气持续晴朗,让慎终追远,缅怀先贤的人们出行更便利。在池州市东至县,晚清重臣周馥墓前香火旺盛,而在周馥故里周村,周馥接官厅及周氏宗祠更是游客络绎不绝。

2月1日出版的第3期《求是》杂志发表了习近平总书记2016年12月12日在会见第一届全国文明家庭代表时讲话的一部分《注重家庭,注重家教,注重家风》。

寻访东至县周氏家族,感悟其家风传承。周馥所著《负暄闲语》,被誉为近现代为人树德的传世经典。安徽省图书馆珍藏的典籍——清宣统元年(1909)济南排印本《负暄闲语》,铅字排印、传统线装,经历了百余年的岁月沧桑,见证了家风传承所成就的家族辉煌和时代风云。

秉承“培心地、积阴功、重孝弟、端表率、勤学业”的家德祖训,周馥从东至县的普通乡村出发,将改善民生、发展经济、促进民族振兴、增强国力当作首务,终成为晚清两江两广总督、洋务运动重要代表人物。在他言传身教的影响下,周氏家族形成了以“崇儒尚德、培心正业、清慎开明、勤俭乐济”为核心的家风精髓,造就了“六世书香、人才辈出”。

祖孙对话问答,诞生家训典籍

《负暄闲语》,是周馥为训诫子孙而作。清光绪三十四年(1908)六月,周馥前往庐山避暑,当年九月回乡祭扫,其孙周暹(字叔弢)随侍。《负暄闲语》正是以这数月间祖孙对话问答为主线编撰而成,“因其所问,就书史所载、见闻所及,引伸之以广其义”。

省图珍藏的《负暄闲语》和《古训粹编》

安徽省图书馆历史文献部工作人员周亚寒介绍说,该馆馆藏《负暄闲语》由周馥之子周学渊、周学熙、周学辉编辑校对,上卷有读书、体道、崇儒、处事,下卷有待人、治家、葆生、延师、婚娶、卜葬、祖训、鬼神,共计12个方面,涉及人生观、价值观、社会观、中西文化宗教等。“内容广博深刻,问者真诚坦荡,答者通透务实,是优良家风的直观体现。”周亚寒说。

“时至今日,当我们翻阅此书,探究周氏家族‘六世书香、人才辈出’的根源时,依然会感佩周馥对于家族后人的谆谆教导实则是他自身道德修为与人生阅历的哲思与总结。”东至县县委党校高级讲师、池州学院家风文化研究中心研究员杨天说,《负暄闲语》是一部近现代治家“宝典”,对现今人们立身处世、涵养家风、增强传统文化自信以及社会主义精神文明建设都有着积极的意义。

由小我至大我,从小家到国家

周馥在《负暄闲语》的开篇就谈“读书”,并且以孔子的《论语》为例来作分析。他认为读书的目的,就是儒家提倡的“修身、齐家、治国、平天下”。

周馥认为君子体道“眼觑千古之上,心契造化之微”,要子弟做人做事从小要树立大格局,格局大,方可做大事,成大事。

周馥(1837—1921)

周馥家族一直重视德行。周馥认为“君子待人图厚”,不但对家人、亲友、乡党要心存厚念,在职场上也要以不失厚道为本。周氏家庭尚德也体现在善行上。周馥在《负暄闲语》中要求子孙“行善以能兴学、教人为上,周济孤寡次之”。

周馥的《负暄闲语》读书篇中也指出:“心静乃能悟理,不敬何以静?如人之心,日扰于嗜欲之场,本体已昏,安能参究物理?”他重视人的内心的“静”与“敬”,还重视内心的“净”与“明”。清廉做人谓之“净”,谨慎做事谓之“明”。

勤俭可以养德,积善必有余庆。《周氏家规》将勤俭放在重要位置,指出“耕读之家勤俭尤为首务。必须饮食有常品,衣服有常式,室庐有常度,男女早作晚息,必有定时。若子弟溺于骄奢,用度无节,必致事蓄无资,渐入邪路。族长父兄应时加教导以警戒之”。

在《负暄闲语》中,周馥认为做人做事要看重民族大义,始终将国家利益放在心中:“大凡人存心公正,则虑事详审。先审此事于国有益否?于民有益否?即有益矣,能持久而别无流弊否?”要求后人从正业,做正事,以国为重,顾全大局。

百年接官厅,内有大乾坤

东至县地处皖江段南岸之首,有着两千多年的厚重人文历史,而小小的周村则是周氏家风文化的发源地。

至十九世纪初叶,周氏家族也不过是蓬门一族。自周馥开始下延五代,在晚清至20世纪的百年时间里,迅速发展成为文商并举的大家族,几代周家人在政界、商界、学界都颇有建树。探究这其中的“秘诀”,毫无疑问,良好的家风家训传承是一大要因。

大有乾坤的接官厅

记者日前来到东至县周村,在春日遍野油菜花的掩映下,周馥接官厅、周氏宗祠,好似一栋普通老旧民宅,并不显眼。而走进修缮一新的“大宅门”内,顿感另有乾坤,颇为震撼。

据了解,周馥接官厅始建于清光绪年间,为1878年周馥母故回乡守孝3年期间所建,主要用于接待前来拜谒的同僚、地方官员及乡绅。

到了1924年,为防白蚁侵蚀,周馥第四子周学熙秉承父志,聘请上海名师设计,按原有样式复建后厅,所有梁、柱、枋均以钢筋水泥仿木代之。这种水泥柱加传统柱础与西方古典柱式相结合的建筑形式极为罕见,为国内现存孤例。前厅及连廊因是木质结构,1942年被侵华日军烧毁。如今,烧毁后残留的建筑框架仍巍然耸立,无声诉说着历史。

此外,位于东至县官港镇的省级重点文物保护单位周馥墓,也是由钢筋混凝土构建,由墓冢、祭台、六角亭、神道和牌坊等组成,墓高2.7米,足可见当年这一墓葬的规格之高。而当时水泥价格昂贵,用于营造坟冢的在全国更是罕见。

在东至县境内,由周学熙首创的国产水泥洋灰所建成的周馥接官厅、周氏宗祠、周馥墓、大成殿、万善桥、洋灰坝等建筑遗产,作为“东至周氏家族新建材(洋灰)建筑遗存”入选第四批“中国20世纪建筑遗产”名录。

周馥接官厅现已成为周馥家史和家风家训的陈列馆,经过精心布展,有着系统、完整的展陈,其中“风高屺上”“海天襟抱”牌匾是民国重要政治人物黎元洪、徐世昌对周馥的高度评价。

受知于李鸿章,步入仕途辉煌

在周馥接官厅,收藏、展陈着两块铭文清晰的墓碑,其中一块是由李鸿章亲自撰写的周馥父亲周光德的墓志铭。这足可见,周馥与李鸿章的关系之密切。

“平生持躬艰苦,治家以礼,虽遭艰困,不肯乞贷于人。教子弟严而有法,性慷慨,好善谋忠,友信乡里。”这是李鸿章在墓志铭中对周光德的评价,也是周氏良好家风传承的力证。

1903 年初,德国海军上校特鲁佩尔回访时任山东巡抚周馥

周馥受知于李鸿章,自1861年入李鸿章幕府办理文案,直到1901年李鸿章病逝,前后三十余载,成为跟随李鸿章时间最长的幕僚。尤其是筹划北洋海防、治水、甲午海战时总理营务,负责处理教案,与外国人交涉维护国家利益,倡建铁路,兴办近代学堂,助兴实业等,从戎、治水、理军、办学、兴商,功绩卓著。这与他求真务实、敢于迎难而上、积极开明的心态不无关系。直至暮年,他还在《生日偶题》诗中畅想着放眼看世界:“扶筇尚可一二里,作字能挥数百言。轮轨若通九洲外,老夫尚欲跨行辕。”

小小“伫望亭”,承载乡思与感伤

东至县周氏文化研究会副会长周胜良告诉记者,2020年,周村开展省级美丽乡村项目建设,营建了诸多村民娱乐休闲设施,还有充满文化韵味的亭廊、家风文化墙等。

“这个千年的村庄,有一条通往外界的依山小道。美丽乡村建设时,就在这条小道之上,一座木质仿古亭子悄然落成,命名为‘伫望亭’。”周胜良动情地介绍说,百年前,耄耋之年的周馥回到故乡,当他踏上这条小道,从山脚转弯过来的那一刻,熟悉的老屋场院落映入眼帘。此情此景,触动了他的情思,让他不禁想起了逝去的母亲,于是饱含深情地写下了《忆少年事》:“六年负笈远从师,三节还乡半月期。常忆慈亲含泪别,门前伫望转山时。”

袁世凯给周学熙颁发的任命状

“诗中一个‘伫望’,仿佛让我们看到了母亲那颗牵挂游子的心。”周胜良说,新建的“伫望亭”恰好位于村口,就在原来的小道上,站在亭中回望,便能看到周馥的老家;而朝前望去,便是山路拐弯处。“小小凉亭,承载着周氏家风文化中那份浓浓的亲情与期盼,让每一个来到周馥故里的游客,都能留下深刻而美好的感受,感受到这份跨越时空的爱与牵挂。”周胜良说。

后代人才辈出,续写时代辉煌

周馥以布衣之身,逐宏济之志,勤政爱民,官至两江两广总督。而周氏家族的第二代代表人物周学熙,是近代中国民族工业的发起人之一,曾创办启新洋灰公司、滦州煤矿等,与当时南方著名的实业家张謇齐名,并称为“南张北周”。第三代代表人物周叔弢,也是著名民族实业家。此外,还有著名佛教史研究专家周叔迦,著名数学家、中国集邮大王周达,著名文物收藏家周季木,著名民族实业家周志俊等。

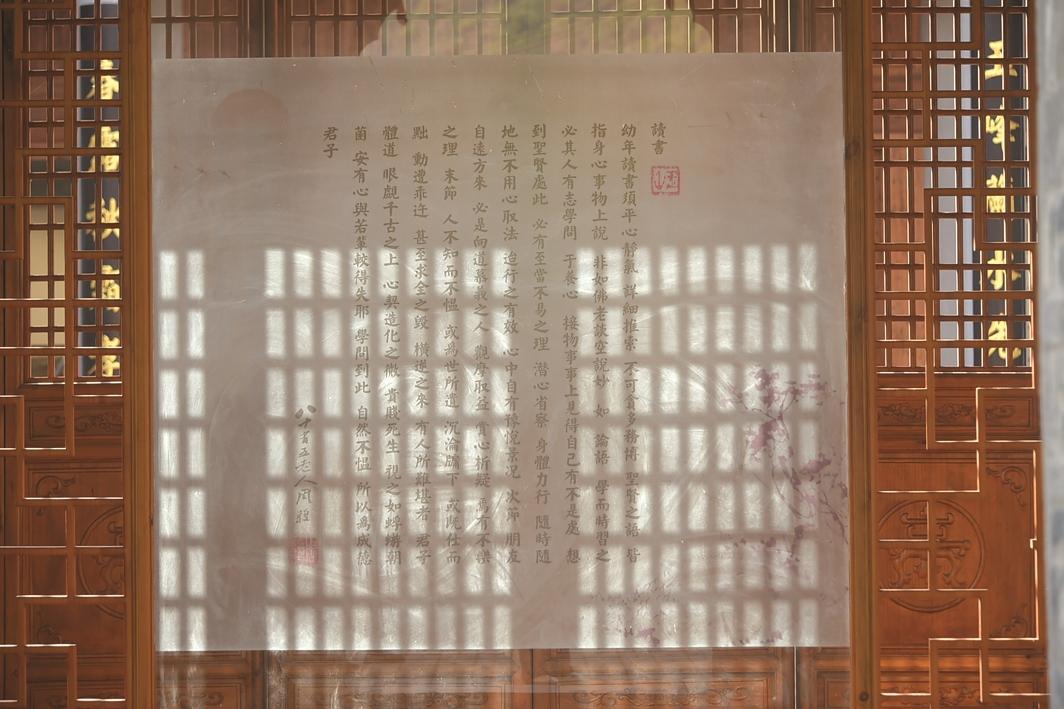

接官厅内,雕刻有《负暄闲语•读书》文字的屏风

周家第四代良字辈、第五代启字辈足迹遍布学界多个领域。如著名历史学家、北京大学历史系教授周一良,著名数学家周炜良,著名翻译家周煦良、周珏良,著名红学家周绍良,著名生物学家周以良,著名建筑家、曾任北京亚运会工程总建筑师的周治良,空间及地理信息系统专家周启鸣等,以实力证明何谓“根深者叶茂”。

“他们在时代发展的不同阶段,将自己融入民族前进的潮流,为国家民族的进步做贡献,没有一个人走向民族的对立面,专家学者之多、学科涉及之广,足可以自办一所一流大学。”全国人大代表、东至县新时代文明实践服务中心主任丁德芬说,周氏家族得以“绵绵瓜瓞”的传承,究其原因,家规家训发挥着不可替代的重要作用。

弘扬家风文化,塑造全国典范

中央纪委网站曾集中推出了100期中国传统家规家训,其中第70期主题便是东至周氏家族《六世书香·百年家风》。

近年来,东至县深挖周氏家规家训及家风文化,使东至周氏家族《六世书香·百年家风》通过展览等形式,逐步走进大众视野,周氏家风馆及周馥故里累计接待参观游客超过20万人次,彰显其家风建设的示范性,形成了区域性的家风文化品牌及影响力。

作为全国人大代表,丁德芬近几年连续在全国两会上建言献策,呼吁建立家风文化示范基地,助推全社会家风建设。“以现已建成及后续陆续建设的家风家训基地为载体,向全国宣介具有代表性的优秀家风文化。”她建议说,以安徽东至周氏《六世书香·百年家风》发源地为例,依托具有代表性的家风家训,建设一批家风文化示范基地,采用传统地域建筑风格,融入现代展示技术,打造既有文化底蕴又具现代功能的展示空间,向全社会展示周氏家风文化及更多优秀的家规家训文化,打造融“干部教育、学生研学、全民汲取”为一体的家风体验平台,助推全社会家风建设。同时,以文带旅、以旅促文,促进区域经济提升。

“回顾周氏家族在近代社会的影响,我们不能不感到震撼。震撼之余,我们不能不思考,从周氏家族的文化操守中,我们应该汲取怎样的营养。其中一个基本的启示应该是:每个家庭,都应该传承民族文化精髓,改善和丰富自己的家教家风。唯此,才能家庭子孙兴旺发达,国家文明富强。”周胜良说,周氏家风和周氏文化,不仅是属于周氏的,也属于养育周氏家族的这方土地,是一个值得千家万户共享的文化资源。(安徽商报 元新闻记者 王素英 武鹏 任逸玮通讯员 周亚寒 文/摄)

17531e11-b74b-424c-9cfd-b7c6a79f94d1.jpg)

766eaf13-f0ed-4d51-81a0-00930fa6376c.jpg)